民話ライブ

「モンゴル遊牧文化の真髄は口承文芸にある」

これは故蓮見治男先生がおっしゃってた言葉です。モンゴル人たちは古くから文字を持っていたし、使っても来ましたが、多くの遊牧民は忘れるべきではないことを口承で伝え残してきました。

1940年代に入ってから、モンゴル国ではキリル文字が使われるようになり、徹底した識字教育の元、識字率が90%を超え、アジア屈指の教育を誇るに至るのですが、誰もが文字を介して情報伝達をするようになってからの歴史よりももっともっと長い歴史を口承文芸が支えてきたことは間違いありません。文字の普及によって、すべての古いモノは書き取られ、書き残されるに至り、失うべきでない様々なことが現在に残された功績はとてもすばらしいものなのですが、その一方で、常に言葉を繰り、生み出し、変化させるのが当然であった民話の語りや歌などが、固定化され、文字に書かれたモノ通りでないと、それは、「未開のモノ」と評価されるようになりました。常に一定のものであることが是とされたのです。

しかし、そもそも、民話が語られる場というのは、人々が「語り合う場」であって、その時々の状況に合わせて語られたはずで、話の内容よりも、「語り合うこと」自体に目的や意味、意義があり、人々はそれを求めていました。そのため、いわゆる起承転結のない話や、突っ込み処満載の意味不明の話がたくさんあり、また、無限のバリエーションが存在したと考えられます。

そして、民話には常に変化する自然界に、都度対応する力を持つことが遊牧世界で生き残るために必須の知恵や技術、また彼らが望む世界の形などがちりばめられているからこそ、この口承文芸に描かれる世界こそがモンゴル遊牧世界であると蓮見先生は指摘されていました。

しかし、モンゴルのことを知らない日本人が、日本人の感覚でモンゴル民話を聞かされたら、ストーリー展開を楽しもうとするためか、「なぜ?」とか、「ん?意味がわからない」とかそういうことになります。

ですから、同じ話を聞いても、モンゴル人と日本人では感じ方も違うし、一つの単語やフレーズから想像できることがことなることを我々は知り、「モンゴル人だったら、これをきいてどう思うのか?何を考えるのか?感じるのか?」を理解しなければ、同じ民話を読んだことになれないのです。

この「モンゴル民話がたり」は、いわゆる「物語の読み聞かせ」ではありません。

"モンゴル人にとって"この言葉はどのような意味があるのか?などを常に意識しながら民話を紹介、解説し、モンゴル遊牧文化を理解しようという文化講座です。

講座と言っても、堅苦しいモノではなくて、なんぞ、落語のようなノリと雰囲気で行われます。お気軽、お気楽に聞き流しながら、「へぇ~」と思って頂いて、「モンゴルって~」という感想を持って頂くことが大切だと思っています。

大人向けには解説多めに、子ども向けには面白可笑しくなどというように内容は臨機応変にかえられます。

開催地にて、馬頭琴演奏者の協力を得られた時などは、馬頭琴の紹介を併せて、物語にちなんだ楽曲をお楽しみ頂きますが、理事長西村が単独で話しまくることもあります。

随時、新しい民話をレパートリーに加えながら、様々な角度からモンゴル遊牧文化を紹介していきますので、どうぞ、ご期待下さい。

Photoライブ

「撮った枚数だけは…たぶん世界一規模…」

1991年以降、とにかく、膨大な回数、シャッターを切ってきました。もちろん出来は色々です。いわゆるプロのカメラマンさんや写真家さんたちとは違いますので、よくわからないままカメラを構えては、失敗も繰り返し、我流の試行錯誤をしながら、とにかく、記録するのだと思って撮り続けてきたのです。時代は変わっていきますから、社会も変化し、生活も当然…。理事長西村は、基本的に定点撮影を続けています。「草原の家族たち」「タイガの家族たち」「アルタイ山脈の家族たち」などなど…。ですので、その家の人々の歴史を記録するかのような写真たちばかりが山のようにあるのです。これらはテーマを決めた文化講座(後述)や写真展、Photobookなどでも紹介されていますが、実は、このようなテーマでまとめたときに、そこに入らない写真たちの方が圧倒的に多いです。

ところが、それら写真にしても、その時になにかしら意味があると思ったから撮ったわけでして、それらはそれらで、特になんのテーマにはいらなくても、その時の記録として意味があったり、ドラマがあったりするのです。

くだらない噺にもなるのですが、それでも、そういうことがあった…とか、誰ぞがどんな風になんぞ言ったとかって、むしろ現地のリアルとして大切ではないでしょうか?

Photoライブは、モニター・スクリーンに写真をランダムに表示し、出てきた写真を理事長西村が見ながら、思いつくままにお話しをするというトークライブです。

テーマを決めて(「アルタイ山脈」とか、「タイガの森」とか)行ったりするほか、特にテーマを決めず、がさっと写真ファイルをまとめたフォルダーを指定してランダム再生して行うシャッフルトークがあります。

遊牧文化講座・講演会

「話せと言われたら、いくらでもお話ししますよ、苦手ですが…」

人前で話すのは基本的に苦手な理事長西村ですが、求められたなら、遊牧文化を伝えたいの一心で様々な活動をしていますから、いくらでもお話をします…。

話は上記の民話ライブモードだったり、Photoライブモードだったりというちょっと変わったものだけでなく、いわゆる”普通”のモードでもできます。

以下にテーマをとりあえず並べておきましたが、「~についてってどうでしょう?」とか言っていただけたら、あらかたアレンジできますので、お気軽にお申し付けください。

-

- 文化講座

「モンゴルシリーズ」- 民族衣装デールの噺

- 移動式家屋ゲルの噺

- 一年間の遊牧サイクルの噺

- 乳製品あれこれの噺

- ナーダムの噺

- モンゴルのシャーマニズム

- 遊牧民の世界観

- モンゴル人と馬の噺

- 遊牧民の音楽の噺

- 馬頭琴のあれこれそれ

- 口琴のあれこれそれ

- モンゴル人の造形と模様

- モンゴル語ってどんな言葉?

- 南モンゴルとはなにか?

- 天安門事件後にみてきたこと

- モンゴル高原の野生動物たち

- シャガイの遊び方

- モンゴルのボードゲームの噺

- 文化講座

-

- 「カザフシリーズ」

- カザフ遊牧民と馬

- 鷹狩り文化とイヌワシ祭

- カザフの音楽

- カザフ遊牧民の造形と模様

- 「カザフシリーズ」

-

- 「タイガシリーズ」

- タイガとトナカイと人

- トナカイ飼育の実際

- 狩猟採集活動の過去と現在

- 社会主義崩壊後のタイガ-ゴールドラッシュと観光業-

- タイガのシャーマン

- 「タイガシリーズ」

-

- 「遊牧文化とは何か?」

- 「遊牧文化から学んだこと」

- 「遊牧世界の子どもたち」

- 「遊牧世界の女性たち」

- 「遊牧世界の男性たち」

- 「文化人類学と遊牧文化」

- 「民話購読講座」

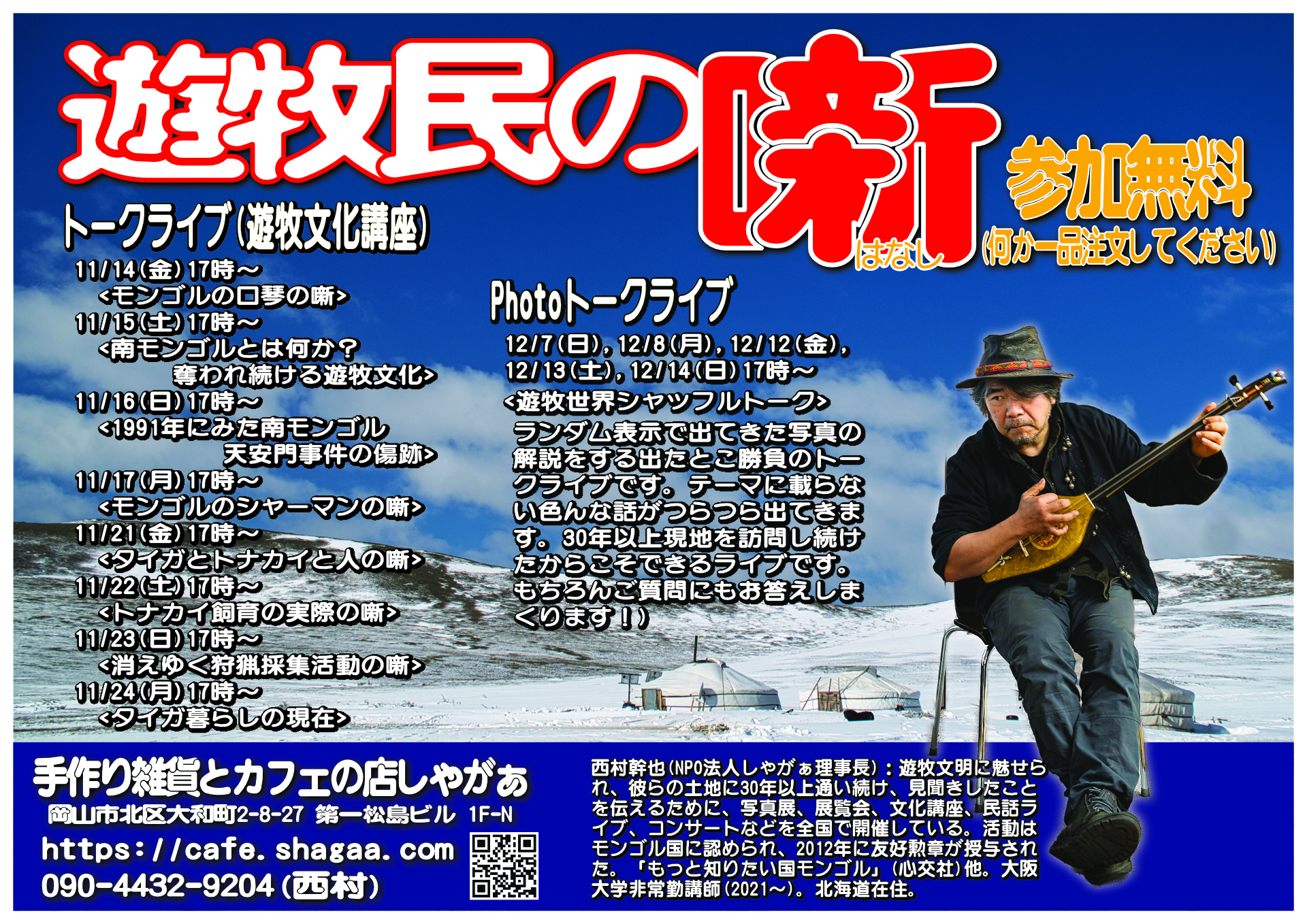

11月~12月 遊牧民の噺@岡山 cafeしゃがぁ

<遊牧文化講座>

講座といっても堅苦しいことなく、わかりやすくお話しします~。お気軽にご参加下さい。

◎入場無料(要ワンオーダー:コーヒーとかお茶とか、ゼリーとかトーストなどからオーダー願います)

- 11/14(金)17時~

<モンゴルの口琴の噺>

モンゴル国における口琴の噺です。

理事長西村、1992年のモンゴル国留学時に白鳥型の板口琴と出会い、そのあと、街の若者に口琴を作らせて…、とあるおばさまの口琴CD作ったり…などなど、結構、モンゴル国の口琴ビジネスに関わっていたりするのです~。

そんな噺もふくめてつらつらとやります! - 11/15(土)17時~

<南モンゴルとは何か?奪われ続ける遊牧文化>

店長西村の初モンゴル地域は、天安門事件のあとの中華人民共和国内モンゴル自治区区都フフホトでした。それも1991年。1989年6月4日におきた天安門事件のあとでした。

天安門事件のあと、モンゴル人たちは、それまで以上に、様々な形で苦しめられ始めたと店長西村は感じているのですが、今回の噺では、内モンゴル(南モンゴル)とは何か?なぜ出来たのか?などをお話しした上で、この地域でモンゴル人たちに降りかかり続けている人権弾圧、文化ジェノサイドなどについて、がっつりお話しします! - 11/16(日)17時~

<1991年にみた南モンゴル 天安門事件の傷跡>

理事長西村は、高校時代に好きで良く聴いていたさだまさし氏の影響もあって、中国になにかしらおもうところがありました。良いイメージをもっていたのも事実です。そんな感情をもって、1991年にはじめて中華人民共和国内モンゴル自治区区都フフホトに留学しました。それは1989年6月4日におきた天安門事件のあとで…初めての海外、異文化接触などもあって、いろんなことを考え、感じたのです。そのときのことを、お話しします。

なお…、単なる中国ヘイトを目的としていません。ただ、とにかく、モンゴル側からみたらどういうことなのか?中華人民共和国中国共産党政府がやってきたこと、やっていることをお話ししながら、中華人民共和国の転覆をもくろみ、支持するモノでもありません。中華人民共和国に暮らすモンゴル人たちが幸せに暮らせるようになることを祈り、願い、中華人民共和国というところが、よくなったらいいなと思ってのことです。 - 11/17(月)17時~

<モンゴルのシャーマンの噺>

理事長西村がモンゴルに本気ではまることになったのは、「シャーマンに会いたい!ナニモノなのだ?」という疑問をもったことにはじまります。

1991年に南モンゴルへ、1992年にモンゴル国へと出かけていくきっかけがシャーマンなのです。ホンモノのシャーマンにあったのは1994年のことでしたが、これって実は、戦後、日本にはじめてモンゴルシャーマンすることとなっています。

その当時のシャーマンと今、ウランバートルを中心にやたらたくさん存在しているシャーマンとは大違いです。が、この大違いを知るモンゴル人も少ないのが現実です。そんなこんなも含めてお話しします~。

理事長西村のキラーコンテンツの一つです! - 11/21(金)17時~

<タイガとトナカイと人の噺>全4回連続タイガシリーズその1

モンゴル国北西部針葉樹林帯タイガでトナカイを飼って暮らす人々がいます。

実は理事長西村、1995年に初訪問、1997年に彼らと生活を共にして-40℃のタイガ越冬を経験した初めての日本人だったりするんです…。で、その後、現在に至るまで通い続け(コロナ期を除く)ている…のです。外国人でもっとも長期間にわたってタイガ通いを続けているのが、理事長西村です。そりゃぁ、もう、たくさんのことを見聞きしてきました。その量たるや、世界一なのです…。 - 11/22(土)17時~

<トナカイ飼育の実際の噺>全4回連続タイガシリーズその2

一年間を通じてどのようにトナカイの世話をして、タイガで暮らしているのか?社会主義以前、社会主義時代、社会主義崩壊後などの違いも含めてお話しします - 11/23(日)17時~

<消えゆく狩猟採集活動の噺>全4回連続タイガシリーズその3

そもそもタイガに暮らす彼らは狩猟採集活動を生活の中心とした人々でした。それが、社会主義時代に大多数側のモンゴル人たちによって様々に翻弄され、変えられてしまったという歴史を持ちます。理事長西村は、その最後の狩猟採集活動時代を目にしてきました。彼らの本当の生活をお話しします - 11/24(月)17時~

<タイガ暮らしの現在>全4回連続タイガシリーズその4

少数民族として、生活を変化させざるを得ず、時代に翻弄された彼らが今、いかに柔軟に社会に適応して暮らしているのか?そのしたたかさとしなやかさ、しかし、これから襲ってくるかもしれない様々な脅威について、お話しします。

<Photoトークライブ>

12/7(日),12/8(月),12/12(金),12/13(土),12/14(日) 17時~

<遊牧世界シャッフルトーク>

ランダム表示で出てきた写真の解説をする出たとこ勝負のトークライブです。テーマに載らない色んな話がつらつら出てきます。30年以上現地を訪問し続けたからこそできるライブです。もちろんご質問にもお答えしまくります!

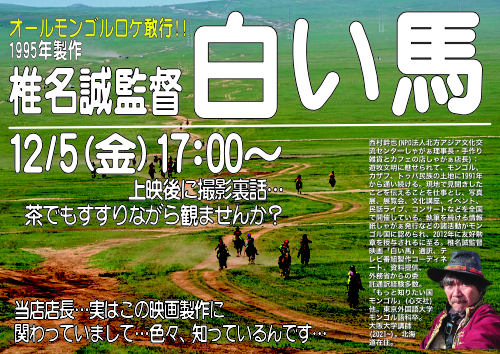

12/5(金) 17時~ 映画「白い馬」上映&裏話会

椎名誠監督映画(1995年製作)「白い馬」&映画裏話会です。

法人理事長・cafeしゃがぁ店長の西村は、この映画に関わっていまして、現場にずっといました。その時の噺をします。

お茶でもすすりながら、おきらくに参加してください~

12/5(金) 17:00上映開始

19:15裏話会開始

http://www.shagaa.com/index.php/ticket